Synopsis

Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques sur ses centrales nucléaires. Les habitants sont progressivement évacués. Une étrangère, originaire d’Afrique du Sud, attend son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par un androïde que lui a offert son père pendant l’enfance. Toutes deux deviennent les derniers témoins d’un Japon qui se vide.

Dans un avenir proche, le Japon est victime d’attaques sur ses centrales nucléaires. Les habitants sont progressivement évacués. Une étrangère, originaire d’Afrique du Sud, attend son ordre d’évacuation dans une petite maison perdue dans les montagnes. Elle est veillée par un androïde que lui a offert son père pendant l’enfance. Toutes deux deviennent les derniers témoins d’un Japon qui se vide.

A lire certains commentaires, l’authentique robot, utilisé sans trucage, serait doté d’une empathie artificielle lui permettant d’interagir avec les humains. Il serait non seulement capable d’émotions mais aussi d’abstractions sur le sens de la vie et le destin de l’humanité. Autrement dit, un être quasi-humain ou surhumain prenant le relais d’une humanité défaillante et autodestructrice. La grande force du film est au contraire de ne jamais franchir le saut qualitatif en cernant bien les limites d’une machine qui, aussi perfectionnée soit-elle, ne sera jamais humaine mais modèle son comportement en fonction d’un programme précis d’assistante sociale ou d’ auxiliaire de vie. C’est la conformité absolue à ce programme qui, dans des circonstances particulières, fait basculer un rapport nécessairement dissymétrique en un jeu de permutations et de translations. Se dessine alors, à l’horizon d’une narration exténuée, une relation exclusive, une histoire d’amour bien réelle mais décalée (dans l’espace et dans le temps), ignorée des personnages et qui correspond à un drame cosmique.

Une auxiliaire de vie discrète

Feux dans la nuit, bruits d’hélicoptères et annonce télévisuelle de l’explosion de treize réacteurs nucléaires dans l’archipel du Japon. L’évacuation progressive de tous les habitants est organisée ; des listes numérotées sont affichées en ville, chaque numéro correspondant à une personne.

Une jeune femme (Bryerly Long) repose sur un divan, avec un coussin des deux côtés, et une miniature de vieille automobile sur le rebord de la fenêtre. Une lumière d’un jaune intense irradie par l’ouverture ; le jaune va s’adoucir pour devenir automnal et crépusculaire. Ses genoux sont repliés tendant vers la position du fœtus. Au premier plan, passe un fauteuil roulant électrique. La femme se lève, fait quelques pas d’une démarche raide, regarde par la fenêtre et s’allonge dans l’autre sens tandis qu’un robot humanoïde handicapé (Geminoid F) revient du ravitaillement.

Au cours du repas, le robot n’est pas à table, mais de l’autre côté de la table, face à la femme, en retrait. Sa position un peu surélevée l’isole et en même temps l’invite à partager la vie quotidienne (fantôme tutélaire ou ange gardien). Il se recharge à l’énergie solaire en tournant les paumes de ses mains vers le ciel, en une attitude hiératique pratiquée dans l’art de la concentration. C’est un androïde acheté par les parents pour tenir compagnie à la petite fille malade qu’était la jeune femme à la santé toujours fragile. C’est donc un robot de compagnie dont la fonction est plutôt de soutien psychologique ou pédagogique grâce au don des langues, à une mémoire sans faille et une capacité de synthèse dans l’expression orale. Il peut être envoyé à la casse, comme toute machine, une fois sa mission accomplie et n’est pas destiné en principe à rendre des services matériels. Ce qu’il est pourtant amené à faire, compte tenu de la situation catastrophique et de l’isolement de sa maîtresse.

L’expression « maîtresse » n’est jamais employée mais il apparaît que le robot qui parle avec douceur et n’oublie rien des données enregistrées, apprend beaucoup de ses conversations libres avec son modèle de chair. Puisqu’ il éprouve des sensations et des sentiments ou plutôt feint d’en éprouver, si la sensibilité est improgrammable, c’est qu’il aura tenté de ressembler à la personne à laquelle il est nécessairement attaché… au sens littéral. Ainsi, il déclare qu’il va bien « dans son corps » malgré l’accident à la jambe qui l’empêche de marcher, qu’il n’en veut pas à sa maîtresse de n’avoir pas eu le temps de le donner à réparer, qu’il trouve aussi – comme elle – le ciel « beau ». Sa raison d’être est de servir un être humain particulier, de l’assister, en lui ressemblant.

Modéliser la pensée

Modéliser la pensée telle que nous la générons dans nos cerveaux par un système artificiel qui produirait les mêmes résultats est un rêve d’ informaticiens ou de roboticiens. Ce projet imagine le cerveau humain comme un ordinateur non encore configuré et pouvant être programmé à l’aide de logiciels performants. Le problème, soulevé par les biologistes, est que le cerveau humain ne fonctionne pas comme un ordinateur. La pensée, les émotions ne se conçoivent pas détachées de leur support qui n’est pas un réceptacle vide mais un système biologique.

Faute de pouvoir reproduire en laboratoire les centaines de millions d’interactions qui permettent à ce système de fonctionner, il est impossible de conférer au robot une conscience artificielle autonome ou des réactions émotives malgré ses capacités mémorielles ou calculatoires. La pensée n’est pas un phénomène qui peut être produit dans le domaine du calculable. Si c’était le cas, il faudrait concevoir un chef opérateur représentant le Soi conscient et manipulant le tableau de bord des commandes sensorielles et associatives. Le roboticien aimerait sans doute endosser ce rôle.

Malheureusement ou heureusement, l’explication matérialiste et déterministe de l’émergence de la pensée, si elle était vérifiable (ce qui n’est pas le cas), fait appel au mécanisme aveugle de la compétition darwinienne. Dans cette hypothèse, les neurones se connectent au hasard et il n’y a donc pas, comme dans l’ordinateur, de câblage spécifié à l’avance. Affirmer qu’il n’y a pas de superviseur central dans la nature implique que nos pensées et émotions ne sont pas modélisables en un proto-Soi artificiel. Ou alors, ce serait pour le roboticien prétendre faire apparaître par des processus de sélection artificielle des objets homologues ou même plus performants que les systèmes biologiques. Ce qui est absurde.

De deux choses, l’une : Ou bien le roboticien admet qu’il est nécessaire, pour amener un système à la pensée, d’une intervention extérieure (la sienne) et il se prend pour un dieu. Ou bien il croit à la sélection darwinienne et il reconnaît son impuissance. Dans les deux cas, le concepteur se « rate » lui-même en quelque sorte puisqu’il se surestime ou se sous-estime en tant qu’homme. Comment alors pourrait-il réussir sa machine ?

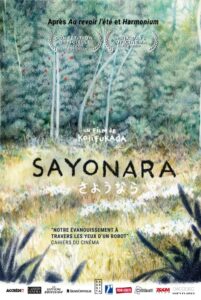

Tous les romans, les films et les bandes dessinées qui décrivent des robots ou des ordinateurs « intelligents », acquérant une existence autonome presque toujours hostile (y compris le 2001 A Space Odyssey de Kubrik) font preuve de la même naïveté. Mais pas Sayonara.

Un visage trop humain

Traditionnellement, un héros (ou une héroïne) existe à peine en tant qu’homme, il s’efface complètement derrière son rôle. Le caractère individuel est un simple support délibérément repoussé car trop instable et ne devant pas interférer avec le mécanisme. Le héros est moins un homme qu’une entité sans ambition personnelle et entièrement dominée par un programme ou une idée qui s’actualise en son attitude. La singularité de son visage reflète le collectif (peuple) ou le genre (humain) mais jamais les défauts ou les irrégularités d’un être biologique.

Le visage humain – trop humain – de l’androïde est un masque à la perfection troublante. Sacrifié à sa fonction de servir, comme un héros guerrier souffrant et impassible, le corps incorruptible de la machine veille le cadavre de sa maîtresse jusqu’à la putréfaction. Lorsqu’il caresse le squelette du crane, c’est un geste d’adieu (sayonara) déphasé, appris par l’observation, et qui fait écho aux autres scènes de séparation y compris celle des deux hommes s’éloignant dans deux directions opposées. Le robot serait comme capable de percevoir la beauté de son modèle (devenue la sienne), au-delà des apparences, dans une temporalité qui lui est propre. Il sait attendre le moment opportun pour quitter enfin sa maîtresse et aller constater ou vérifier dans la forêt que la fleur de bambou n’est plus un ruban de tissu fallacieux mais qu’elle est bien réelle, que la vie recommence. Il pourra alors, sans chercher à se relever, cesser de fonctionner.

Transmission impossible

Les relations que la femme établit avec les quelques humains des environs et ceux que les humains établissent entre eux sont d’une intensité moindre à celle de la relation référentielle femme/robot et se résument à une suite de variations toujours dégradées de cette relation. La forme du récit est prismatique.

– Elle a un rapport sexuel avec son ami Japonais et lui parle de son enfance africaine mais le garçon doute du récit et demande au robot son avis expert (à propos des assassinats de Blancs en Afrique du Sud). Le robot est censé connaître la vérité ou du moins les différentes versions d’un événement et ne pas mentir.

– Dans la forêt, elle montre des signes de fatigue et monte sur le dos du garçon. Devenue intentionnellement impotente comme l’androïde, elle choisit ce moment pour demander le garçon en mariage.

– Elle voyage en compagnie d’une femme qui raconte avoir laissé mourir son deuxième enfant et va rejoindre l’aîné pour le saluer une dernière fois. Les adieux sont distants et presque sans parole. La mère obtient durant un bref instant que l’enfant réticent ôte son masque de protection. Elle lui caresse le visage, mais le père remet le masque et emmène l’enfant.

Lorsqu’elle reçoit finalement, par le dernier courrier du bureau de poste qui va fermer, sa convocation pour l’évacuation, la jeune femme épuisée n’ouvre même pas l’enveloppe ; cela n’a plus d’importance. Puis elle fait de la lettre un avion en papier qu’elle jette par la fenêtre. Elle s’apprête lentement au grand voyage annoncé par les poèmes récités (dont Rimbaud) et qui ne se fera pas en avion. Elle désire et attend la mort qu’elle porte en elle et qu’elle trouvera, nue, dans son sommeil devant la fenêtre.

Les mouvements saccadés de la femme, son regard fixe, son absence d’expression, son hébétude et son engourdissement la rapprochent de plus en plus de l’androïde auquel elle a prêté depuis l’enfance ses idées et ses émotions et qui deviennent un héritage en déshérence. La déficience du sujet accélère un processus de transfert vers l’objet doublure. Cette transmission impossible est pourtant promesse de renaissance dont le robot veut être le témoin. La machine ne se substitue pas à l’être humain mais sa volonté et sa fidélité établissent le relais avec une nature renaissante. En plus d’être un témoin, un veilleur, l’androïde est aussi un passeur.

Un temps ralenti et suspendu

L’événement initial (catastrophe nucléaire) suscite probablement ailleurs des mouvements de révolte et de panique mais aussi et surtout une succession de non-événements à l’écart des mégapoles dans un temps ralenti voué à la répétition et à l’usure (les allées et venues près de la fenêtre). Le seul moment de divertissement collectif, une ronde musicale, se transforme en évocation sauvage où les victimes rejouent la catastrophe en allumant un brasier. L’un des personnages sillonne une petite ville à vélo et ne rencontre personne. Rien n’a changé dans les rues, aucun signe de pillage ou de dégradation. Le temps est suspendu comme dans un conte et devient palpable. Il a une texture visible et même enregistrable en plan fixe par des variations de lumière.

Avec ses parents, l’enfant a dû quitter l’Afrique du Sud pour échapper aux persécutions meurtrières contre les Blancs dans l’après-apartheid. C’est donc une réfugiée qui ne peut rentrer « chez elle » pour échapper à la mort. Le territoire du Japon sera son tombeau. En revanche, les deux adolescents qui veulent se marier pour être évacués plus vite, rêvent de cette Afrique dont ils répètent le nom. Un Coréen évoque son statut d’étranger qui retarde, pour lui aussi, son évacuation. Le robot parle au moins quatre langues (anglais, japonais, français, allemand) et l’actrice est polyglotte dans la vie. Bien qu’encré dans la réalité et même l’actualité japonaise, le film interroge le statut universel de réfugié et évoque les difficultés rencontrées dans les pays d’accueil.

En s’inspirant de l’œuvre du peintre américain Andrew Wyeth, le cinéaste produit un télescopage visuel de l’espace rural appartenant à deux pays différents. Les fermiers de Wyeth contemplent le paysage par la fenêtre de leur maison et parfois s’assoupissent. De belles endormies s’allongent nues sur un canapé et la mort peut les surprendre. Le capitaine d’un vaisseau fantôme (ou d’un bateau ivre), devenu squelette, a gardé sa position assise sur une chaise face au hublot. Comment deux espaces distincts peuvent-ils se superposer sans supprimer leurs différences ? En devenant littéralement un no man’s land sous le ciel. Le temps devient espace.

Le fruit de la rencontre

Tandis que des artistes-peintres créent des œuvres déformées qui se recomposent à partir d’un point de vue préétabli ou à l’aide d’un miroir, Fukada choisit de déformer son image sans qu’il soit possible à l’ œil du spectateur de rétablir spontanément sa vision ordinaire. Une séquence assez brève présente en effet une anamorphose ; c’est le moment où la femme pousse la chaise roulante de sa compagne et l’entraîne vers l’arbre. Il en résulte une courbure aberrante qui donne l’impression que l’espace est aspiré en direction d’un point situé hors-champ. Mais le couple présent à l’écran est seul au monde et la scène représentée ne l’est pour aucun œil humain. Il fallait donc suggérer que les formes fixées sur la pellicule puissent subir une distorsion comme la matière dans l’espace à l’approche d’un trou noir. Cet étirement spatio-temporel donne une dimension cosmique à un événement sans observateur autre que l’ œil de la caméra qui aspire matière et lumière à la manière d’un noyau de densité qui s’effondre. Le point de vue du spectateur se trouve logiquement situé à l’intérieur du trou.

Rappelons que le fauteuil roulant est électrique et fonctionnel, la poussée manuelle est superflue. L’androïde se laisse donc volontairement pousser par la femme de la même façon que celle-ci, par mimétisme, se faisait porter sur le dos du garçon pour obtenir le mariage.

La femme s’assied ensuite à côté de sa compagne au pied d’un arbre. L’une des affiches du film fragmente cette scène intimiste en trois plans rapprochés sans distorsion. Ces trois instantanés montre un volume d’espace qui semble ne pas se dilater, alors que le spectateur constate un effet de déformation qui suggère une dimension macrocosmique des corps. Wyeth, quant à lui, peint une femme nue dans un tronc d’arbre creux.

La doublure désigne à la fois un acteur secondaire qui se tient prêt à remplacer le rôle titulaire et l’habillage intérieur d’un objet. Ici l’androïde représente une sorte de double dans le sens physique d’une figure de l’espace se déployant dans une dimension supplémentaire, une structure habillant intérieurement une forme retournée sur elle-même. La séduisante androïde serait ainsi idéalement une version améliorée de la femme si elle n’était pas, hélas, qu’une enveloppe, certes renforcée, mais juste une enveloppe contenant des informations. Cette insuffisance irrémédiable est conjurée par le rapprochement des corps quand la femme étreint sa compagne en même temps qu’elle se recroqueville.

Alors qu’il s’agit – dans le rapport homme/femme – d’une union contractuelle (mariage), mécanique (copulation) et illusoire (mirage de fleur), il s’agit – dans le rapport androïde/femme – d’une étreinte réservée dont les effets se manifestent dans un espace-temps intermédiaire. Le fruit de la rencontre, dans l’entre-deux, est la fleur vive de l’arbuste caché, démultipliée comme une étoile dans un amas et vers laquelle se traîne la survivante du couple. Le monde pourra renaître grâce à elles deux.