- Analyse sur deux pages

Une chambre d’hôtel de seconde main, les corps de deux amants alanguis défiant la norme et le temps, allongés sur les draps blancs après une douce extase : une façon pour Alfred Hitchcock de pénétrer dans l’âtre des foyers clandestins et de percer le cœur des mentalités américaines, à l’aube des grands changements de la décennie. Une demi-heure passe et cette alliance d’eau chaude, de cris et de sang s’impose dans l’imaginaire collectif comme la séquence la plus mémorable de l’histoire du cinéma. Psychose est le premier film moderne, aux côtés de L’Avventura, sorti la même année. Ils font montre d’un regain de créativité artistique, d’une ère de changements du paysage cinématographique à l’état mondial, car l’année 1960 est aussi celle qui verra naître la Nouvelle Vague avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard.

Premières séances et premiers pas

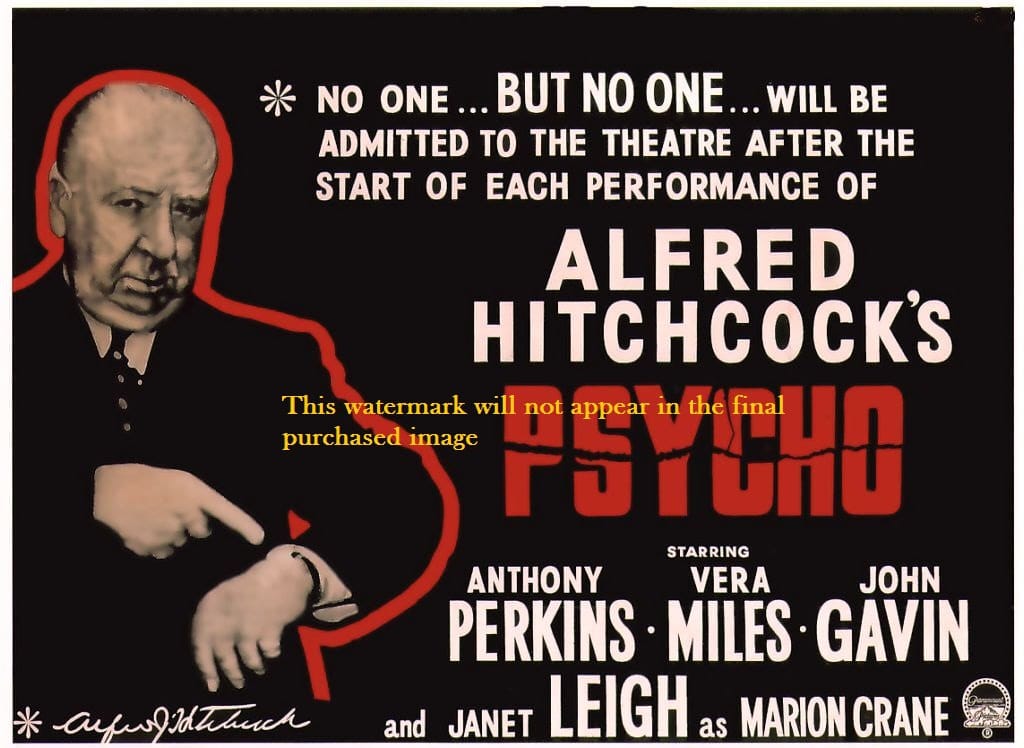

À sa sortie, les représentations de Psychose sont le lieu d’un théâtre de foire. En bon marionnettiste jouant avec ses automates, Alfred Hitchcock fait des séances de véritables spectacles. À l’avant-première, armé de son sourire narquois de cinéaste narcissique, il n’attend qu’une chose : que le public sorte de la salle. Il veut les entendre crier, et fuir. C’est ce qu’il se passe, et Psychose atteint sa cible : saisir d’effroi les américains embourgeoisés, leur donner une expérience audiovisuelle radicalement nouvelle. Le cinéaste excelle dans la prise en main du spectateur, allant même jusqu’à briser les mécanismes narratifs avec une dilution de la fonction sujet. Il n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’en 1946, il transgressait dans Les Enchainés le Code Hays en captant le baiser le plus long de l’histoire du cinéma.

Arrêt sur séquence

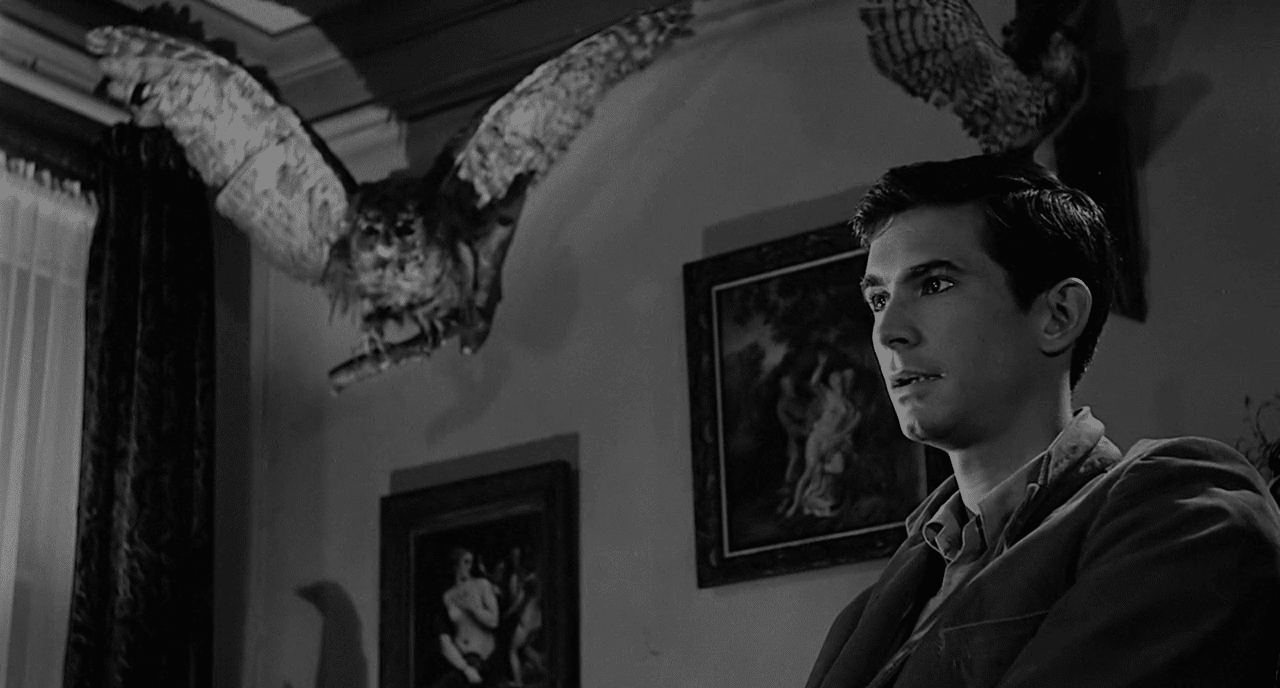

Cette dilution de la fonction sujet, inédite jusque-là, se traduit par le changement brusque de personnage principal vers le milieu du film – le passage d’une sœur à l’autre avec comme épicentre le curieux Anthony Perkins et ses traits juvéniles qui le ferait passer pour un enfant de chœur. À la quarante-troisième minute, le point de vue bascule brutalement. Ayant partagé un repas frugal constitué de quelques sandwiches et d’un verre de lait, Marion regagne sa chambre dans l’idée de retourner à Phoenix au plus vite pour rendre l’argent qu’elle a volé. Pour la première fois, la caméra ne la suit pas, le spectateur est surpris. L’œil du cinéaste fixe ce jeune homme, solitaire, un peu étrange mais pas méchant, non, pas méchant. Un thème musical noué de tragédie et de fiel apparaît et Norman Bates s’arrête devant un tableau dépeignant le viol de Lucrèce. Il l’enlève et bientôt, observe le lent effeuillage de Marion, questionnant notre rapport au cinéma et la place du spectateur, car ses prunelles sont essentiellement les nôtres. Quant à la fameuse scène de la douche, si elle est illustre, c’est parce que rien ne concorde. Ayant nécessité sept jours de tournage et pas moins de soixante-dix prises pour quarante-cinq secondes de film, c’est un enchevêtrement de faux-raccords traduisant le chaos de lames et d’eau chaude.

Imagerie : de l’ornithologie aux galeries victoriennes

Sur l’échelle de la frayeur, la demeure victorienne des Bates est la seule qui puisse rivaliser avec celle des Hewitt dans Massacre à la Tronçonneuse. Trônant sur un monticule tel un oiseau de mauvais augure, le chemin de croix qui nous mène à celle-ci prend la forme de longs escaliers escarpés. James Michener, romancier américain, postula qu’Alfred Hitchcock s’était inspiré d’une maison hantée de l’époque victorienne, à Kent, dans l’Ohio. D’autres verront dans le décorum de Psycho des influences du peintre et graveur Edward Hopper, qu’il s’agisse de Phoenix ou du manoir des Bates. Nous l’avons vu à travers les scènes d’exposition et de la douche, la maestria mise en scénique d’Hitchcock passe par la transgression : celle des codes moraux, mais aussi visuels (pour rappel, Psycho est le premier film qui montre des toilettes et une femme en sous-vêtements).

À fortiori, l’alliance fine entre l’imagerie picturale victorienne et l’assemblage d’idoles ornithologiques résultent en une toile baignée de crainte et de répulsion, d’où les détracteurs tels que Walt Disney qui qualifia Psycho de film « immonde ». N’est que plus troublante cette obsession pour le bestiaire volatile qui instaure le malaise et cette sensation que quelqu’un nous regarde dans une constante évaluation perverse de l’autre et du monde qui nous entoure.

Norman / Marion : Des solitudes acérées

De Psychose émane un fort sentiment de solitude, qui prévaut dans la caractérisation des personnages et le rendu visuel. Dans les tableaux de Hopper, comme dans le film, les personnages sont seuls dans le cadre, au milieu d’un mobilier imposant ou déstabilisant (comme les oiseaux qui entourent Norman Bates).

Cette solitude acérée rend d’autant plus prégnantes les similitudes entre Marion et Norman, et d’autant plus porteur la célèbre réplique : « We’re all in our private traps ». Marion et Norman sont effectivement piégés dans un quotidien qui ne leur plait pas : l’une dans une relation taboue au regard des mœurs de son temps, dans un travail qui apporte peu aussi bien sur le plan financier qu’intellectuel. L’autre vit en ermite, engoncé dans ses névroses, inconscient du monde extérieur. Ainsi, lorsque Marion et Norman discutent, ils semblent se comprendre, si ce n’est fusionner. Bien que très différents en apparence, ils sont tous deux des rebus de la société, à tel point que Marion envisage d’en sortir en fuyant sur une « ile déserte », ce qui, admettons, ne serait pas si éloigné du style de vie monacal de Norman.

p.1/2. Aller en bas de page pour accéder à la page 2.

Comments are closed.