La ville décentrée

Tokyo, à cause de sa taille exponentielle, repoussant sans cesse ses contours, est-elle encore une cité au sens traditionnel bien que sur-adaptée aux exigences du monde postmoderne ? Nous avons déjà contemplé la mégapole impersonnelle dans de nombreux films, mais jamais encore vidée progressivement de ses habitants. Cette situation insolite où le gigantisme s’associe au silence et à la désertion contribue beaucoup au malaise du spectateur. Pourquoi les rues sont-elles vides ? Et pourquoi personne ne s’étonne de rien ? Les habitants ont simplement oublié de se poser la question ou ne peuvent y répondre, comme s’ils étaient frappés d’amnésie ou d’impuissance. Une catastrophe est en cours et nul n’y prend garde car la ville est sans passé, sans mémoire. C’est l’évolution tentaculaire du réseau de communication et la destruction du tissu urbain historique qui déteint sur les tokyoïtes. Mais, à la différence des villes martyres de Hiroshima ou Nagasaki, les bâtiments sont restés debout et la capitale n’a pas été frappée en son centre. Pourquoi ? Parce que la ville n’a pas de centre. Le décentrement de Tokyo est perceptible par le visiteur quand seules les gares, stations de métro ou de train, constituent localement des mini-centres de substitution pour chaque quartier. Les commerces de proximité sont d’ailleurs intégrés aux gares, transformant celles-ci en lieux de vie et non seulement de passage. En dehors des gares, on ne trouve pas vraiment de places principales, seulement des rues commerçantes spécialisées. Ce décentrement, dans le film, délocalise en quelque sorte l’éventuel rayonnement mortel qui ne baisse pas d’intensité depuis un lieu d’impact initial, d’ailleurs inexistant, mais se diffuse horizontalement de manière insidieuse, à partir de foyers multiples.

A Los Angeles, certains quartiers communautarisés entretiennent une dangereuse confusion entre l’espace public et l’espace privé. Sous prétexte de convivialité, des logements aux larges baies communiquent directement avec les allées communes ou les prolongent, favorisant en apparence les échanges mais rendant surtout impossibles les mouvements de foules et les réunions, à la faveur de troubles sociaux ou d’une révolte populaire. L’espace public contaminant l’espace privé menace le second et affaiblit le premier, renforçant les dispositifs de surveillance et d’assentiment collectif. Sous prétexte de transparence et de circulation, les résidents subissent une contrainte qui se traduit par un comportement standard, sans aspérité ni singularité. Dans Kaïro, une sorte de vague consensus social, où chacun veut faire comme les autres, décèle une crise de civilisation où les employés et les étudiants ne connaissent ni vie privée d’aucune sorte, ni une quelconque activité intellectuelle ou artistique en dehors de leurs échanges obligés. Les appartements ressemblent à des bureaux. L’entreprise, même de petite taille, semble avoir dévoré son personnel transformé en automates. Une vendeuse de grand magasin explique, dans une interview, qu’elle ne connaît qu’un trajet, dans un sens ou dans l’autre, pour se rendre du poste qu’elle occupe jusqu’ à l’entrée et sortie du magasin ; elle ignore l’emplacement des autres issues qui sont nombreuses et l’activité commerciale des autres rayons. Dans Kaïro, les employés, bien qu’apathiques, commencent tout de même à s’inquiéter de ce qui se passe aux étages, depuis une serre disposée sur un toit. La diffusion du mal se fait verticale.

La mutation et la métamorphose

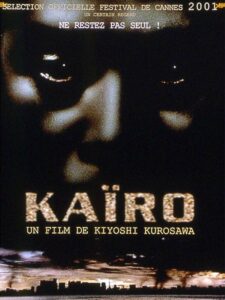

raconte une histoire, mais c’est une histoire décousue, non linéaire ou perdue en cours de route car sans début ni fin. Plutôt qu’à un récit dramatique avec rebondissements, nous assistons à une évolution lente et inexorable d’un état connu d’avance, comme pour une maladie incurable. La ville grossit démesurément et ses habitants se volatilisent, sans qu’on sache très bien où, comment ni pourquoi. La proportion des disparitions est mystérieusement en rapport avec la croissance de l’espace urbain, sans que ce rapport soit élucidé. Les morts, parait-il, manquent de place dans leur monde et envahissent celui des vivants via l’informatique, internet servant de portail. Les morts se manifestent comme des fantômes et contaminent le monde des vivants en les faisant disparaître. Le suicide classique n’est qu’une modalité parmi d’autres de la disparition. Toute forme de désagrégation, de décomposition ou de dissolution est possible. Mais elle doit être silencieuse et discrète pour ne pas introduire de dramaturgie. C’est la stratégie de l’effacement qui prédomine : tous les résidents de l’ immeuble sont concernés l’un après l’autre, et ceux des autres immeubles aussi. Jusqu’à ce que la ville entière soit touchée. Personne n’évoque la fin du monde dans les rares conversations mais elle guette. Cette négation du réel s’explique par l’indifférence des habitants au monde extérieur et leur focalisation sur des indices dérisoires. Il est bien question de « chambres interdites » scellées par du ruban adhésif rouge, mais cet ultime tabou ressemble trop à une simple concession scénaristique au classique récit de terreur. Les chambres ne gardent aucun secret particulier lié à un processus de destruction programmée ; c’est une fausse piste. Personnages et spectateurs peuvent, à la rigueur, faire semblant d’y croire pour jouer le jeu du film d’horreur, mais à quoi bon… ce n’est pas seulement l’ordinateur qui est attaqué par un virus (transmis par disquette) mais Tokyo, le Japon, et bientôt peut-être le monde entier via les réseaux informatiques.

Mais c’est aussi le cinéma qui est atteint. Aucun événement marquant ne se détache sur la trame du récit car c’est la trame elle-même qui subit une mutation c’est-à-dire une dégénérescence, une dégradation irrémédiable. Ici, il faut distinguer la métamorphose, régénératrice, de la mutation, notion très en vogue dans le néo-darwinisme. Une métamorphose est un phénomène naturel ou surnaturel qui modifie complètement et soudainement non seulement l’apparence de quelque chose mais aussi sa structure (la fleur n’est plus un bourgeon). Dans le cas d’une mutation, un organe complémentaire peut apparaître, adapté à une nouvelle fonction, mais le temps nécessaire à la formation de l’organe fragilise l’être vivant au lieu de le renforcer dans la compétition des espèces. Un organe peut aussi disparaître (comme le troisième œil). La sélection naturelle préconise des mutations en chaîne qui sont soit des adaptations biologiques très lentes s’étendant sur des générations, soit des maladies au développement rapide. Sur un plan culturel et sociologique, l’émergence de la Nouvelle Vague marque, pour certains, une métamorphose du cinéma, en raison de son caractère instantané (année 1960) et transnational. Le Japon aussi est concerné. Toutefois, après quelques tâtonnements et expériences diverses, il fallut bien continuer à raconter – difficilement – des histoires ou, du moins, à raconter l’histoire de cette difficulté. Kaïro s’inscrit dans cette démarche et réussit à mettre en équation le récit d’une fin de l’histoire avec sa retranscription elle-même mise à mal. La structure du scénario se désagrège devant nos yeux quand le fond continu des différentes scènes devient la scène unique. Le vrombissement sourd obtenu par mixage sonore accentue cette impression d’attente anxieuse. Le fond ténébreux de la fiction se dilate et absorbe les figures imprécises qui se détachent encore du réseau des lignes. L’histoire est celle de son engloutissement.

Fantômes et superpositions d’états

Les personnages sont tous clean, jeunes, plus ou moins asexués et androgynes. Ils sont seuls et sans aucun lien autre que professionnel. Ni famille (ou alors « inexistante ») ni ami (plutôt collègue). Il peuvent être instantanément pulvérisés, atomisés, sans que l’opération elle-même ne soit visible, mais elle peut être réversible. Kiyoshi Kurosawa insère toujours un contre-champ pour ne jamais faire disparaître un corps en plan séquence. Des taches noirâtres sont imprimées sur les murs par les disparus comme les résidus des victimes de l’attaque nucléaire laissés dans les faubourgs de Hiroshima. Ces traces résument l’existence des victimes qui ne seront regrettées par personne car elles n’ont même pas le temps d’exister pour le spectateur. Très travaillée dans la profondeur de champ, la photo réussit paradoxalement à offrir une vision du monde aplatie ou perdant de l’épaisseur. Comme si une première couche de réel régressait vers une couche antérieure, via une succession de seuils – dont les écrans d’ordinateurs – jusqu’à un tissu originel. La réalité phénoménale se déchire et les ombres qui s’agitent réintègrent le vide d’où elles sont issues.

Les personnages évanescents oscillent entre deux états (mort ou vivant) sans qu’il soit possible de déterminer, à la vision du film, lequel des deux états est plus réel que l’autre. Si des superpositions quantiques d’états macroscopiques distincts étaient observables directement dans notre expérience quotidienne, les êtres humains n’auraient pas pu construire la notion d’objets (localisés). Les concepts au moyen desquels nous décrivons la réalité empirique apparaissent comme n’étant guère autre chose que des outils nous permettant d’organiser les données de notre expérience collective. Des outils et non des images fidèles, mais des outils indispensables sans lesquels nous verrions les morts comme des vivants et les vivants comme des morts. Ou plutôt notre vision serait brouillée comme dans un film expérimental ou un film muet montrant en surimpression le corps d’une beauté cadavérique et son réveil à l’appel des vivants. Kurosawa fait le pari audacieux de filmer les corps dans un état indéterminé sans faire usage de la surimpression. Le spectateur voit des ombres se mouvoir sur l’écran car il est au cinéma mais il n’est pas en position du scientifique qui, prenant une mesure dans son laboratoire, sélectionne un état exclusif. Le film se détourne du spectateur pour l’empêcher d’interagir avec la fiction défaillante, de donner consistance à ces êtres qui continuent à glisser comme des spectres dans un monde ontologiquement fragile. Par contre, quand les personnages s’adressent entre eux la parole, ils doivent éviter de se regarder car le face-à-face est potentiellement mortel. Ils sont obligés de se positionner en biais et de détourner la tête. Au cours du film, la probabilité pour qu’un personnage-observateur fasse émerger la vie d’un état indéterminé est nulle. Au mieux, il continue à survivre, au pire il retourne au vide. Nous, spectateurs, n’avons rien à craindre, du moins à la première vision.

Les fantômes, n’étant ni morts ni vivants, se distinguent finalement assez peu des autres personnages sinon par leur apparence. L’un d’entre eux effectue une danse grotesque qui singe les mouvements naturels, un autre est doté d’un anti-corps spectral aux contours indistincts mais qu’on peut toucher. Ils appellent au secours les « vivants » car il n’y a pas de vie après la mort et ils veulent qu’on les rejoigne pour se gorger du peu de vie subsistant encore dans le Tokyo qui se dépeuple. Quand la fusion sera consommée, le monde potentiellement réel sera devenu globalement virtuel, constitué massivement de jeunes adultes se retirant de la société pour s’isoler dans leur chambre et s’adonner exclusivement à la pratique des jeux vidéo (phénomène Hikikomori). Quelques uns sortent de chez eux jusqu’au magasin informatique et deviennent des geeks glauques, connectés à des réseaux de plus en plus ramifiés, s’étourdissant par la technologie à produire des artefacts sophistiqués, avant de disparaître à leur tour et laisser une flaque noirâtre comme épitaphe.

L’analyse d’une séquence montre à quel point est ténue la frontière entre êtres « biologiques » et fantômes. Harué est devant son écran. Elle voit un homme dont la tête est recouverte d’un sac. L’homme s’approche, enlève le sac, se tire une balle dans la tête et disparaît. Puis elle se voit elle-même, de dos, en train de s’observer. Elle se retourne pour trouver la source de l’image. Elle ouvre une porte et la lumière électrique. Elle se rapproche du mur alors que son visage est en gros plan sur l’écran d’ordinateur. « Je ne suis plus seule » dit-elle et elle enlace le vide. Un peu plus tard, on la retrouve dans une usine désaffectée, un sac sur la tête. Elle l’enlève et se tire une balle, imitant les gestes observés. Le site internet qui invite à « rencontrer un fantôme » propose donc une première séquence de suicide. L’homme au sac peut être considéré comme un pirate fantôme venu hameçonner un internaute. Il imprime d’abord sur sa victime une scène traumatique. Puis le dispositif devient un miroir capteur de la volonté ou de l’esprit. Détail déconcertant : l’écran-miroir reflète une image impossible par effet de non-localité, puisque Harué se voit, ou plutôt voit son double fantomatique, de dos. Croyant, en se retournant, se trouver elle-même, comme au terme d’une quête introspective, Harué s’abandonne et rejoint son double dans une étreinte mortelle. Le suicide dans l’usine n’est qu’un copié-collé de la scène traumatique, une répétition macabre. Harué est déjà fantôme avant son geste fatal. La même remarque vaut pour Taguchi et Junko juste avant leur mort. Le silence de Taguchi, alors que Michi croit l’appartement vide, ou l’allure de Junko sont des indices de cet état intermédiaire dans lequel ils sont prisonniers, avant et après la mort. Signalons encore que l’image de l’écran-miroir peut être assimilée au point de vue du fantôme, et que le spectateur est contraint de l’adopter pendant quelques minutes. Ce qui n’est pas très rassurant pour nous, à la deuxième vision.

L’argentique et le numérique

Avec le daguerréotype, dans Le Secret de la Chambre Noire (2016), le modèle doit s’immobiliser pour impressionner la pellicule photo argentique. Seule l’absence de mouvement garantit une image nette. Le moindre mouvement risque de produire du flou. C’est donc la pose par excellence qui reproduit la vie, mais une vie figée proche de l’éternité. Le flou renvoie au mode de l’apparition incertaine, fluctuante, indiscernable, virtuelle. L’appareil d’enregistrement modifie les propriétés du sujet observé, comme l’appareil de mesure en physique quantique, allant jusqu’à inverser les caractéristiques mort / vivant. Plus le sujet photographié sera figé comme la mort, plus son image évoquera la vie. Plus il bougera, plus il deviendra indistinct comme l’image qu’on se fait d’un fantôme. L’animation spontanée du sujet observé le rend en fait inobservable, à la fois absent et présent pour l’observateur : absent dans l’instant, présent dans la durée, le temps de pose devant être respecté pour stabiliser l’espace. L’image fidèle ou idéalisée sur pellicule, avec ou sans temps de pose, est moins que le sujet humain mais elle lui survivra, alors que la trace numérique, potentiellement immortelle, sans matérialité, défigure et déréalise l’humain. C’est le parti-pris du réalisateur. Au lieu de perpétuer la vie au-delà de la mort, la technologie numérique produirait, selon Kurosawa, moins des images, que des simulacres, entités mutantes et prisonnières des réseaux. Comme de vilaines traces que nous ne pourrions effacer sur l’internet.

Des images vidéo de qualité variable s’insèrent dans la superbe copie 35 mm de Kaïro en injectant, vers la fin, quelques brèves séquences : attaque d’avion militaire, corps allongés dans la rue, environnement brûlé et couvert de cendres. Ces images indiquent les directions que Kaïro aurait pu prendre (film de guerre classique, bactériologique ou nucléaire) si le réalisateur avait voulu évoquer directement la Seconde Guerre Mondiale ou encore une épidémie avec accumulation de cadavres. L’avion parait sortir d’un document d’archives retouché ou d’une bande dessinée et les cadavres ressemblent à des mannequins. Ces images de synthèse, à pixellisation faible, désagrègent le sujet représenté. Il n’y aura pas d’avion, de cadavres dans la rue ou de paysages couverts de cendres car ces images appartiennent à d’autres variations du même scénario que Kurosawa n’a pas retenu. Mais puisque le monde de Kaïro est indéterminé, il reste hanté par des images fantômes des autres versions possibles ou parallèles du même film.

Le principe d’incertitude

La catastrophe silencieuse qui affecte Tokyo est une apocalypse intime, une expérience individuelle traumatisante que les habitants ne parviennent pas à surmonter, comme si nul ne réagissait à une épidémie généralisée ou si chacun en minimisait les effets. Une première explication est que les êtres à forme humaine ont perdu tout ressort intellectuel et affectif. Néanmoins, ils bougent encore, mais comme des automates. Une autre explication, liée à la manière de déconstruire la narration, est que le temps du récit est suspendu. Nous ne savons pas si la catastrophe s’est déjà produite, si elle se poursuit actuellement ou si elle est imminente. Elle est en tout cas très proche dans un sens ou dans l’autre, à la manière de Roberto Rosselini ou Vincent Dieutre, mais il nous est impossible d’identifier des points de repère, car l’échelle de temps du récit est incertaine. Une fausse indication est donnée en une phrase au pré-générique : « c’est un jour comme les autres que tout a commencé ». Il serait préférable d’écrire : tout commence à chaque jour qui passe. Cette incertitude temporelle produit un effet de présentification, de tension permanente alors que l’action, en terme classique, est réduite à peu de choses. Une atmosphère délétère, une lumière irradiante accentuent l’impression inhumaine de ralenti et entrouvrent un espace de configuration figé et sous-jacent à notre espace-temps ordinaire. Le temps est dévasté parce que l’espace n’est plus celui des événements qui font l’histoire.

Un miroir déformant

La composition du cadre déstabilise le régime de vision. De longs plans-séquences élargis aux dimensions des pièces encombrées avec amas d’objets enchevêtrés, souvent de nature électronique, nous engagent à scruter l’image à la recherche du détail signifiant. Pourquoi cette connexion ici, ce rideau là ? Le film force le regard à traverser les apparences en combinant parois vitrées et trouées comme dans une version cauchemardesque du Play Time (1967) de Jacques Tati. Quelquefois il n’y a rien à voir, alors que nous attendons que quelque chose se révèle comme sur une plaque photographique. Quelquefois le spectre est déjà dans le plan sans que nous l’ayons remarqué à cause de son éloignement ou de sa position immobile. A l’inverse d’un film d’horreur américain mainstream qui orchestre une série de surgissements spectaculaires pour maintenir l’attention, Kaïro surprend le spectateur à contre-temps et sature son champ de vision.

La surface du plan en deux dimensions est creusée par des orifices et des espaces annexes (portes, antichambres, etc.) qui ne sont, pas plus que l’écran d’ordinateur, une passerelle ou une fenêtre vers l’ailleurs. Le réseau internet serait davantage un miroir déformant, renvoyant aux utilisateurs qui s’y contemplent une image monstrueuse de leur corps lisse, englué dans une toile. Il n’y a pas vraiment invasion par body snatching car alors les fantômes seraient en surnombre mais plutôt permutation occasionnelle et soudaine entre deux états d’un même corps malade, en déficit de réalité.

La fuite impossible et l’immortalité

Inadapté au monde virtuel vers lequel tend le monde « réel » infecté, sans goût particulier pour l’informatique, Kawashima maintient intègre son organisme biologique, non muté, et sa volonté, non captée (en apparence) par le fantôme de la chambre interdite. Plus résistant que Harué, il erre en marge d’un espace décentré, donc vers la périphérie sans jamais l’atteindre puisqu’une ville sans centre n’a pas de périphérie. Tokyo serait comme la bibliothèque hantée où Kawashima ne trouve plus la sortie. Il ne reste que le port et la baie de Tokyo, limite naturelle. Après quelques obstacles terrestres et aériens issus des versions parallèles du film, un canot amène le couple survivant sur un bateau en partance pour l’Amérique du Sud. Que devient Kawashima ? Nous le voyons brièvement, bien vivant, dans la cabine. Puis aussitôt, après un contre-champ, il n’est plus qu’une tache. Et sa compagne ne semble pas s’en rendre compte puisqu’elle commente : « Je suis avec le dernier ami qui me reste et j’ai trouvé le bonheur ». Quant au plan aérien du bateau, dernier du film, il se révèle être une image vidéo. La fuite en avant est illusoire et le voyage en Amérique du Sud n’est qu’un leurre ; le bateau reviendra probablement au port.

Harué explique à Kawashima qu’un logiciel d’étude sur le milieu humain permet d’observer dans l’établissement le comportement des particules (on lit molécules dans les sous-titres) en rapport avec les événements étranges qu’ils sont en train de vivre. « Quand deux particules sont trop rapprochées, elles meurent. Quand elles s’éloignent trop, elles sont rappelées l’une vers l’autre ». Par ailleurs, des particules fantômes apparaissent sur l’écran d’ordinateur et parasitent le logiciel. L’analogie entre l’état indécidable des êtres humains et l’état quantique ou ondulatoire des particules a été soulignée plus haut. On n’oubliera pas la désagrégation de la tache de Junko en myriades de corpuscules dissipés par le vent (même si les particules ne sont pas des corpuscules) qui représente l’atomisation complète d’un individu, l’équivalent de sa décomposition numérique. Cependant, Harué ne croit pas que les fantômes tuent les hommes pour les remplacer, car sinon ils seraient plus nombreux. Ils font tout, au contraire, pour les rendre, en un sens, immortels. En les poussant au suicide ou en les effaçant, ils les font passer d’un état indéterminé à un autre état indéterminé. Mort ou vivant, cela revient au même, car la solitude des morts n’est pas moins terrible que celle des vivants. Et «être seul(e) pour l’éternité, c’est peut-être ça être un fantôme ». La solitude ferait ainsi accéder à une forme d’éternité antérieure aux multiples interactions entre un être et son environnement et indifférente à la question de la vie et de la mort en raison des superpositions d’états. A la fois existant et non existant, le fantôme devient dangereux quand il prend le contrôle des mondes virtuels car il nous déréalise dans son sillage.

Harué explique à Kawashima qu’un logiciel d’étude sur le milieu humain permet d’observer dans l’établissement le comportement des particules (on lit molécules dans les sous-titres) en rapport avec les événements étranges qu’ils sont en train de vivre. « Quand deux particules sont trop rapprochées, elles meurent. Quand elles s’éloignent trop, elles sont rappelées l’une vers l’autre ». Par ailleurs, des particules fantômes apparaissent sur l’écran d’ordinateur et parasitent le logiciel. L’analogie entre l’état indécidable des êtres humains et l’état quantique ou ondulatoire des particules a été soulignée plus haut. On n’oubliera pas la désagrégation de la tache de Junko en myriades de corpuscules dissipés par le vent (même si les particules ne sont pas des corpuscules) qui représente l’atomisation complète d’un individu, l’équivalent de sa décomposition numérique. Cependant, Harué ne croit pas que les fantômes tuent les hommes pour les remplacer, car sinon ils seraient plus nombreux. Ils font tout, au contraire, pour les rendre, en un sens, immortels. En les poussant au suicide ou en les effaçant, ils les font passer d’un état indéterminé à un autre état indéterminé. Mort ou vivant, cela revient au même, car la solitude des morts n’est pas moins terrible que celle des vivants. Et «être seul(e) pour l’éternité, c’est peut-être ça être un fantôme ». La solitude ferait ainsi accéder à une forme d’éternité antérieure aux multiples interactions entre un être et son environnement et indifférente à la question de la vie et de la mort en raison des superpositions d’états. A la fois existant et non existant, le fantôme devient dangereux quand il prend le contrôle des mondes virtuels car il nous déréalise dans son sillage.

La troisième vision du film présente des risques.

Comments are closed.