Trois voyageurs fatigués arrivent, de nuit, dans une ville dévastée, encombrée de colonnes et de stèles. Des néons clignotent. Une comète passe, comme un mauvais présage. Une horloge sans aiguille indique que le temps s’est arrêté et les habitants ne se déplacent que lentement quand ils ne sont pas complètement immobiles ou prostrés, accentuant encore la longueur des plans. Le cinéaste ne s’autorise que quelques mouvements de caméra pour des scènes qui ressemblent à des tableaux vivants, à des compositions picturales inspirées des toiles de Carel Willink.

Un chantier de démolition permanent

Tout va s’écrouler. Les murs décrépis suintent d’eau de pluie ou sont tachés de sang. Les portes sont battantes et grinçantes. Un grondement sourd, celui du vent, se mêle aux bruits de chantier. Mais rien ne se construit. Au contraire, on démolit ; le décor est un chantier de démolition permanent qui se pare des lumières de la nuit éternelle. Intérieurs branlants et extérieurs neigeux nappés de brouillard. Partout, une lumière blafarde, parfois violente, toujours artificielle. Cette ambiance de fin du monde imminente place le spectateur en position d’attente anxieuse.

La guerre contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux s’étire, s’étiole. Des bureaucrates exigent des passeports, des recommandations, des visas. En cas de manquements, des policiers en uniforme vieillot conduisent les suspects vers des hangars où des jugements sommaires, avec rejets de demandes de grâce, entraînent l’exécution immédiate. L’état de guerre larvée pousse les habitants à se terrer dans des abris. Dénoncer son voisin permet de sauver sa vie. L’ex-régime soviétique perdure à travers tout un bric-à-brac décoratif et poussiéreux.

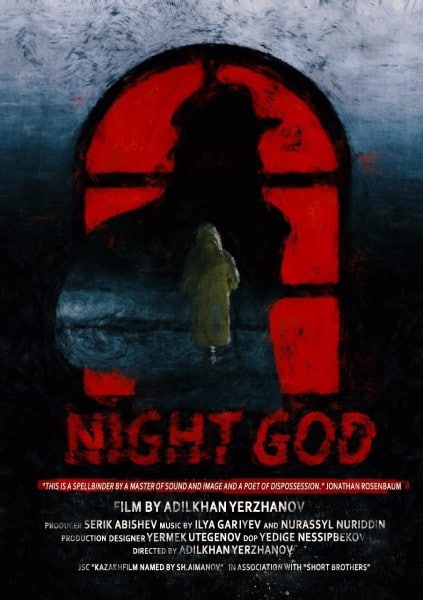

Les masques qui traînent peuvent être très lourds, ne pas cacher le sang qui coule à leur base quand on les porte. Un masque se mêle à un groupe mais il apparaît aussi entouré de flammèches dans le ciel noir et il grossit au point de ressembler à un dieu qui colonise le monde et soumet ses adeptes. Ceux-ci se bandent les yeux à l’approche du dieu inconnu qui remplit tout l’espace. Ce dieu de la nuit exige un culte secret, sur les ruines des religions moribondes (christianisme et islam). Le temple est un plateau télé avec projecteur comme chandelier.

Un charme suranné

Adilkhan Yerzhanov réalise, au Kazakhstan, des films ambitieux dans la cadre d’un « cinéma partisan », indépendant et à petit budget, qui se veut réaliste et engagé sur le terrain social. Cependant Night God est tout de même son film le plus cher et a bénéficié d’une subvention (d’état?). Montré à l’étranger dans les festivals, comme ici à Paris, il n’intéresse pas les distributeurs locaux ; la censure par l’indifférence. On les comprend un peu car, en fait de réalisme magique, on est plutôt en présence d’un théâtre de l’absurde qui dilue le discours politique, s’il existe, dans un esthétisme volontairement outrancier. Le résultat est intéressant car il a le charme suranné d’un spectacle pour Maison de la culture des années 60. Beaucoup de noms prestigieux de metteurs en scène et d’écrivains ont été avancés au cours du débat, mais restons modestes.

Dans une scène d’extérieur, une lampe de chevet continue de clignoter au pied d’un lit ; des deux côtés du mur, c’est un espace de représentation semblable avec les mêmes accessoires. Quant au dieu qu’on attend, comme Godot, il est hissé par un système de poulies, après d’autres tentatives infructueuses, à travers une ouverture. D’abord une Vierge puis une statue de l’Antiquité, c’est au final un masque grotesque et sinistre qui triomphe sur toutes les cultures et les traditions. Mais on continue d’ignorer qui actionne la poulie et, politiquement, c’est la question qui fâche.