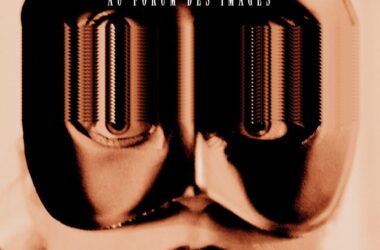

Cet article est rédigé dans le cadre du cycle dédié à Abel Gance du 25 au 29 février 2020 à la Fondation Pathé.

Dans un court-métrage français, Tout tourne (1953), on entend le commentaire suivant écrit par Michel Audiard : « Abel Gance invente la roue ».

Et en effet, trente ans plus tôt, sortait sur les écrans un film d’une longueur démesurée : 31 bobines, ce qui représente environ neuf heures de projection (1 prologue + 6 chapitres). A l’époque, la mode était au film à épisodes, considéré comme un divertissement populaire, mais ce n’était pas un serial bien que l’auteur estimât avoir fait « une oeuvre de compromis, plus commerciale ». Son travail commencé en 1920 et terminé en 1921, Gance part pour un voyage de plusieurs mois à New York où il rencontre Griffith et projette son film en avant-première mondiale. Puis il revient en France et remonte le film en fragmentant les plans. Ce montage plus court – moins de huit heures – est présenté au Gaumont Palace en décembre 1922 et maintenu pour la version d’exploitation parisienne en 1923 (1 prologue + 4 chapitres). Mais, dans certaines villes de province, la version longue est projetée comme un serial, à raison d’un épisode par semaine.

La possibilité offerte par la Fondation Pathé de voir une version intermédiaire de La Roue va permettre d’évaluer le travail de remontage effectué par Gance, non pas d’abord sous pression des exploitants – comme ce fut le cas par la suite – mais sous influence des Américains. Au départ, il privilégie les plans continus et la profondeur de champ. Mais il morcèle ensuite les séquences par un montage alterné générateur de suspense mais aussi et surtout rythmique comme les Soviétiques s’en feront une spécialité à sa suite.

Gance explique qu’il veut créer une oeuvre dramatique par l’extérieur, à l’inverse du théâtre. Et l’extérieur, c’est ici le monde des machines : locomotives, rails, disques, bielles, pistons. C’est aussi celui des cheminots qu’il s’efforce de dépeindre dans un décor naturel et quotidien, loin des reconstructions de studio. Pourtant, bien que soucieux d’une vision naturaliste à la Zola, le lyrisme de l’auteur le porte à transfigurer ses personnages dont les passions exacerbées et les attitudes en rapport les projettent dans un univers mental déconnecté de toute réalité sociale. Voir évoluer Sisif (Séverin-Mars) au visage couvert de suie et tous les mécanos, sa fille adoptive et ses prétendants, c’est moins s’attacher à un mince mélodrame que contempler par les yeux d’un artiste visionnaire des archétypes de tragédie dans un monde moderne dominé par la machine et la vitesse.

Nous sommes au début des années 1920, au sortir de la Grande Guerre qui fut une effroyable boucherie. Les peuples vainqueurs – mais à quel prix ! – veulent croire à la paix universelle et s’étourdissent dans les plaisirs. La radio naissante va permettre que la musique n’appartienne plus exclusivement aux salles de concerts et aux salons mais envahisse les foyers et les rues. Le développement des transports met le monde à la portée d’un voyage de plus en plus rapide : automobile, train, avion. Et la croyance, héritée du XIXe siècle, au progrès scientifique se nimbe d’une poésie nouvelle, celle des machines sous protection de la Fée Electricité. Dans le film, la locomotive au nom féminin est une vieille compagne aux cheveux de fumée; elle devient un personnage à part entière, ses pièces mécaniques sont comme animées d’une vie propre (visage, bras) et vont jusqu’à parler. La roue du destin qui entraîne fatalement les héros le long des rails de l’existence trouve une traduction visuelle directe dans une forme extérieure, cinématographique, rythmique. L’hymne à la machine et au modernisme élève les hommes au-dessus de leur condition : au lieu de sombrer en proie à des imaginations morbides, ils sont exhaussés à la hauteur de symboles.

Voilà le hic. Gance a tendance à rater son dosage de réalisme prolétarien et de symbolisme humaniste. Sisif (!) serait à la fois… Prométhée, Oedipe et le Christ. Il convoite sa fille (adoptive) et porte sa croix (littéralement). Gance aura beau nous expliquer que la croix est un élément central de la représentation traditionnelle de la roue, rien n’y fait. Malgré la réussite certaine, par ailleurs, de visions subjectives, surimpressions et hallucinations, la « passion » grandiloquente du vieux mécano est d’une lourdeur sinon rédhibitoire du moins un peu ridicule. Mais Gance, et c’est tout à son honneur, n’a pas peur du ridicule, de l’artifice, de l’effet fulgurant dont il ne peut prévoir à l’avance le choc en retour. Il y a donc, chez ce cinéaste, une prise de risque assumé qui, au moins, n’est pas feinte. Comme l’écrit Léon Moussinac, « avec ses défauts considérables, ce film est une somme de forces ». Une somme, oui, mais qu’en est-il de la synthèse ? Peut-on multiplier gratuitement les citations poétiques et philosophiques dans un défilé de cartons indigestes qui convoque Sophocle, Shakespeare, Kipling, Hugo, Nietzsche, et j’en passe… On a même droit à une louche incongrue du Talmud. Peut-on ainsi plomber le sens des images en les surdéterminant de significations livresques ? A ce reproche qui lui fut fait à l’époque, Gance expliqua qu’il comprenait les réticences du public mais qu’il persistait dans sa démarche en raison de l’idée qu’il se faisait du cinéma.

Abel Gance invente le cinéma

Têtu et mégalomane, Abel Gance a en effet une conception toute personnelle du 7ème art, dans le sillage avant-gardiste et futuriste de l’écrivain Ricciotto Canudo, inventeur de l’expression fameuse en 1919. Dans La Divine tragédie, projet inabouti, Gance, sauveur suprême de l’humanité, se proposait de dépasser les divisions introduites par les religions en soulignant leurs convergences. Comme dans La Fin du monde, il s’agissait encore de réconcilier les hommes par la paix universelle. Mais l’utopie gancienne [cf. article de Gérard Leblanc dans 1895 n°31, AFRHC] a ceci de particulier qu’elle ne cherche pas à abolir les institutions existantes mais au contraire s’appuient sur elles. Tout comme, de nos jours, il existe des altermondialistes qui mettent leurs espoirs dans l’O.N.U. ou les O.N.G., l’artiste propose à la S.D.N. de créer une section cinématographique qui serait aussi une sorte de laboratoire de recherche psychologique car il pense à la fois que le cinéma peut influencer les masses et que les masses sont à éduquer. Cela devrait prendre, explique-t-il à la sortie de La Roue, entre 10 et 20 ans, ce qui nous conduit vers 1940, date à laquelle les hommes seront enfin tous frères grâce au pouvoir affectif de l’image qui résorbe la rationalité dans l’affect. Hum! Un peu flagorneur, il se réclame dans la plus complète confusion de grandes figures politiques aussi variées que Franco, Pétain, Mao, de Gaulle. L’unité des religions se fera par le cinéma et les grands films seront les « Evangiles de demain ». En prophète sinon en messie, Gance proclame : « le temps de l’image est venu ».

Il est facile de se moquer de ce pacifisme humanitaire qui se pique de religiosité emphatique, de cette naïveté politique qui a toujours foi dans les grands hommes (Jésus ou Bonaparte). Mais on aurait tort, dans la cacophonie ambiante de l’entre-deux-guerres, de ne pas y reconnaître l’embryon d’un projet d’art total qui – et c’est cela le plus remarquable – était vraiment pris au sérieux par Gance. Il a tenté pour le réaliser de se donner les réseaux de pouvoir et les moyens matériels. Cette sincérité forcenée, cette volonté inébranlable n’étaient pas simple opportunisme ou folie douce mais entreprise visionnaire. Le 7ème art n’est pas seulement le dernier en date d’une série (en attendant les suivants) mais il résume tous les autres en tendant à s’y substituer. Ainsi, quand les hommes auront perdu le goût du livre, la source vive du savoir ancien sera l’image animée (muette encore). Puisqu’on connaîtra Hugo ou Nietzsche par La Roue, l’abondance des intertitres est une nécessité pédagogique. Mais ce n’est qu’un début; Gance veut transformer le spectateur en acteur, l’incorporer au drame visuel par une transformation psychologique liée à la technique cinématographique. La Machine se met au service de la fabrication de l’Homme nouveau et ce sont les Grands Hommes, ces bâtisseurs d’Histoire, qu’ils soient artistes, fondateurs de religion ou chefs d’Etats, qui donnent l’impulsion décisive. Pour Gance, « l’Alliance des principales religions de la Terre » se fera par une société mondiale de production cinématographique dépendante d’un gouvernement mondial. Abel Gance, le Joseph Goebbels du Nouvel Ordre Mondial ?

Abel gance invente la cosmogonie

En 1963, Gance a franchi une étape supplémentaire et sa vision devient cosmogonique. Il rêve de projection dans l’espace, sans support matériel, sans écran (cf. critique de Aniara) où les personnages apparaîtraient flottant dans le vide, non plus seulement en trois dimensions mais en quatre. La 4ème dimension n’étant pas spatiale mais temporelle, il faut que le temps soit appréhendé comme de l’espace, ce qui est déjà le cas au cours d’une projection ordinaire quand la densité et la profondeur du film le permettent. Mais, dès lors que les spectateurs deviennent acteurs, il y a continuité entre l’acte spontané de perception et le monde perçu. Les personnages, c’est-à-dire nous-mêmes idéalisés, serions vus simultanément dans le passé, le présent et l’avenir sur le mode de l’éternité. Il y aurait « une appréhension verticale et synthétique de la dimension temporelle et non plus linéaire et successive ». Avec le cinéma (vraiment) total, Gance nous ouvre les portes d’un monde nouveau qui a des accents de vie après la vie. Même si Gance ne possède pas les outils conceptuels qui lui permettraient de poursuivre cette idée jusqu’au bout, on comprend bien que le reproche habituel qui lui est fait d’égocentrisme ou de confusionnisme tombe devant un tel programme, une telle ambition affirmée. D’autant plus que la phénoménologie et l’épistémologie ne sont pas aujourd’hui étrangères à ces approches.

Alors certes, avec Abel Gance, la réalisation n’égale pas toujours l’intention. Il y a des outrances, des envolées poétiques un peu frelatées et des trémolos dommageables. Il n’y a pas à regretter qu’il ait échoué à devenir le Monsieur Cinéma de la S.D.N., le ministre de la propagande de la Nouvelle Europe ou de la Gouvernance mondiale. Quand on cherche à créer une nouvelle religion par la propagande, on voit – avec les exemples des soixante dernières années (religion conciliaire, droits de l’homme, holocauste) – les ravages qu’elle peut causer en même temps que la nécessité pour les grands prêtres d’un constant bourrage de crâne pour fabriquer ce que Gance appelait l' »opinion universelle », c’est-à-dire non pas la connaissance argumentée mais le consentement ou la soumission à des récits mythiques. Cela dit, sitôt que la pression des tyrans se relâche, la soupape peut sauter. Heureusement, au spectacle de La Roue, le spectateur d’hier et d’aujourd’hui n’est pas encore formaté au point que son oeil projette sur le miroir vide de la conscience des formes grotesques et répugnantes. Il peut s’émerveiller aux images bien inspirées (et il y en a) ou s’exaspérer et sortir de la salle… au choix. Composé en deux parties symphoniques, le film-fleuve recherche l’harmonie visuelle entre deux tons-couleurs : le noir et le blanc. La sombre féérie mécanique du charbon et des ouvriers asservis à la machine précède les paysages immaculés du Mont Blanc et son funiculaire.

Et si, en fin de compte, La Roue n’était qu’un serial échevelé presque comme un autre mais pas tout à fait quand même, un film-monde réalisé par un cinéaste frappadingue en mal de consécration. Après la fondation Jérôme Seydoux-Pathé, proposons l’Etrange Festival à Paris ou Off Screen à Bruxelles.

Comments are closed.